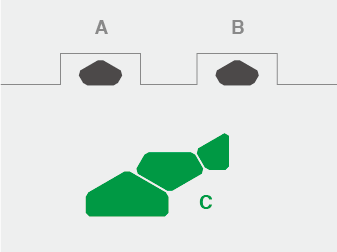

展示物について

Section C(展示台)

(大)-1024x640.jpeg)

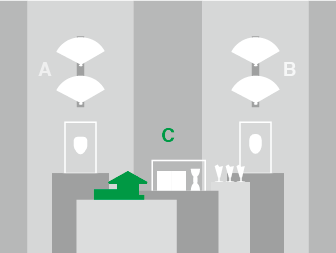

能楽堂模型(noh teater model):

能楽堂は、日本の「能」や「狂言」などを上演するた めの特別な劇場です。

観客席は、舞台の正面だけでなく左右にも設けられて おり、その中央に「本舞台(ほんぶたい)」があります。さらに本舞台と楽屋をつなぐ「橋掛かり(はしが かり)」、演奏者のすわる「後座(あとざ)」、謡(うたい)を担当する人びとがすわる「地謡座(じうたいざ)」などで構成されています。

舞台の正面には、かならず老松が描かれた「鏡板(かがみいた)」があり、これが能楽堂独特の雰囲気を醸し出しています。

また能楽堂は、音響効果を高めるためのさまざまな工夫と、役者の動きを邪魔しないシンプルな構造をもっていることも特徴です。

制作者コメント:

本作品は、京都の百千足館(ももちたるかん)にある能楽堂をモチーフに、1/25スケールで制作した「能舞台」と「橋掛がり」の模型です。

能楽堂のもつシンプルで洗練された造形美を表現するために、今回は全体を白を基調とし、そのうえでいくつかのオリジナルデザインをほどこしました。素材には厚紙、和紙、スチレンペーパー、木材を使用しています。

模型づくりは初めての経験でしたが、能楽堂の静かで穏やかな美しさを表現できたと思います。

-1024x682.jpeg)

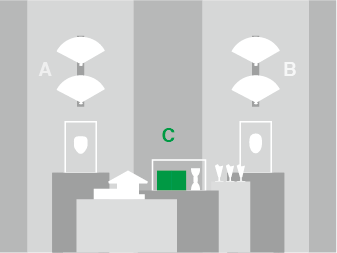

能の台本(noh play script):

能の台本は「謡本(うたいぼん)」と呼ばれます。

その内容は、主役である「シテ」や、相手役の「ワキ」などの台詞や心情を表す部分(詞章、ししょう)と合 唱部分の歌詞(地謡、じうたい)、そして演出や所作などをしめす記述から成り立っています。

また、拍子や節などが細かく記されており、役者はこの謡本をもとに稽古を重ねます。

謡本はたんなる脚本ではなく、音楽性や身体性をも内包した、能の上演にとって根幹となる重要な書物なのです。

-1024x682.jpeg)

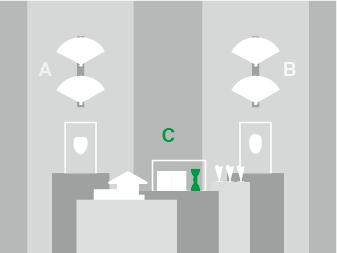

鼓の胴(Body of the tsudumi):

能の鼓には音色と奏法がことなる大小ふたつの種類があります。

「小鼓(こつづみ)」はサクラの胴に馬革を張り、調緒(しらべお)という紐で革の張りを調整し、音の高さを変えながら打ちます。「ポン」「チリ」「ツ」といった、鋭く澄んだ音色が特徴です。

いっぽう「大鼓(おおつづみ)」はケヤキの胴に調緒をもちいず牛革を張り、乾燥させた革をつよく打ち鳴らすことで「ドーン」「ツン」という重く力強い音を響かせます。

これら二つの鼓は、リズムと掛け合いを通して能の舞台音楽を構成し、情景や感情をゆたかに表現するのです。

(大)-1024x640.jpeg)

ミニ・ランプシェード

これは同志社女子大学メディア創造学科の学生によるインスタレーションアートです。

下記にあります「ワークショップについて」をご覧いただき、ぜひ共同制作にご参加ください。

TOPページへ